--------------------------------

A5判 上製本 358ページ

定価 3,740円(本体3,400円+税)

池宮喜輝

--------------------------------

まだ琉球王国の雰囲気の残る時代に生まれた三線演奏家の

琉楽(琉球音楽)、三味線(三線)についての著作集

野村流音楽協会の創設に関わり、第五代会長を務めた著者は、戦前の貴重な三味線365丁を記録した『三味線宝鑑』を発刊(1954年)し、ハワイ・南米での音楽指南、三味線調査を行った。演奏家として三味線への情熱あふれる著作集第二弾。

*第一弾『国劇・組踊』(2025年4月刊)、第三弾『瑞泉庵の日々(仮題)』(2026年1月発刊予定)

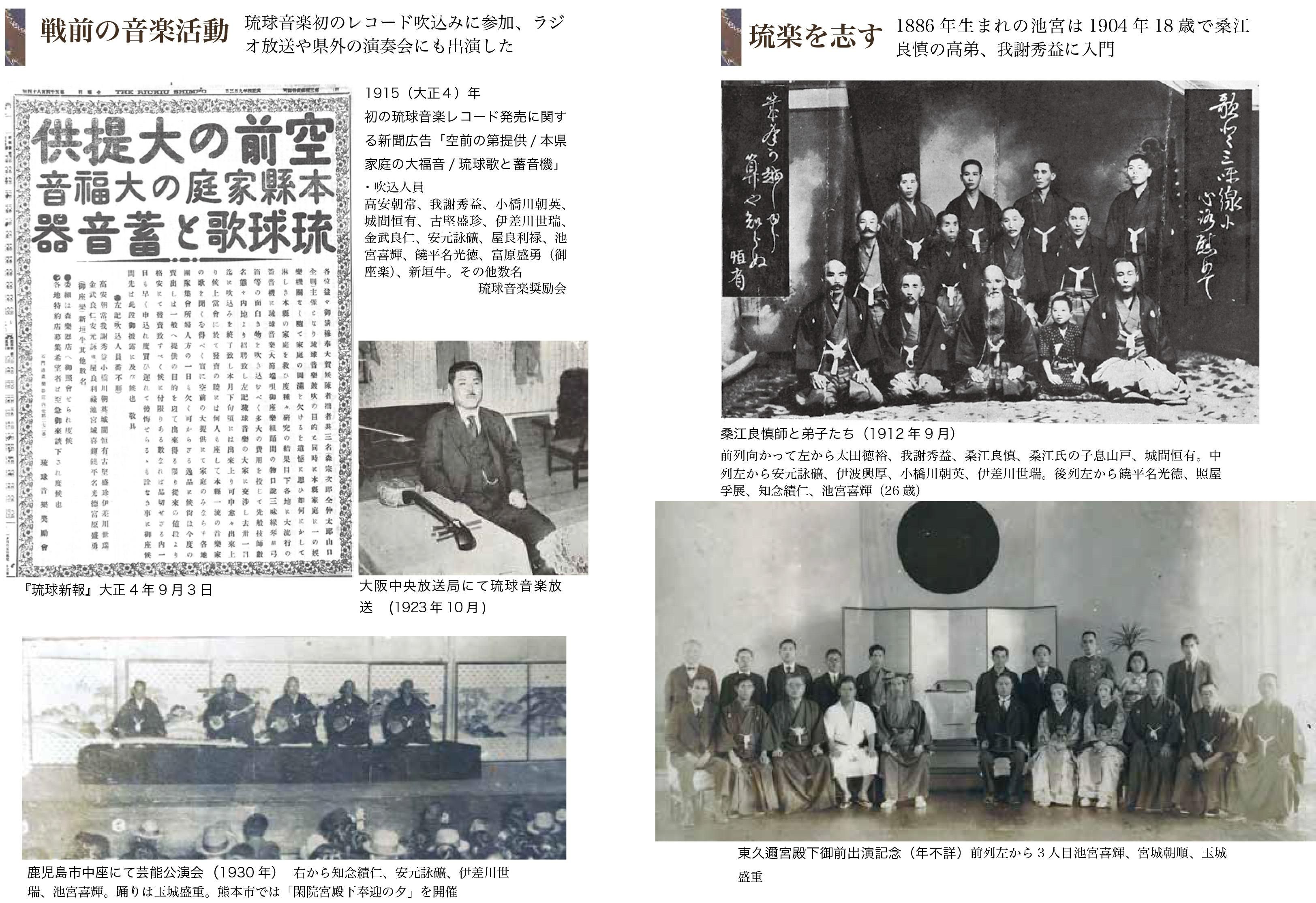

本書口絵より

●目次

第一章 琉球音楽、行く末長く

琉球音楽の将来について

琉球音楽史執筆に際して

琉球劇場音楽の起源と地方(地謡)

琉球古典音楽の悩みと将来 各派代表による座談会より抜粋

◆音楽の立場から 「宮古島縁起」パンフレットより

第二章 琉球の楽譜、工工四

琉球の楽譜工工四について

「琉球音楽の原理並に工工四の取扱法について」の記事を読みて

潤水生に答ふ

第三章 琉球古典音楽の起源

琉球古典曲の古郷を訪ねて 比叡山にて

琉球古典音楽 その起源と作者 琉球大学講演要旨

仏教音楽と琉球音楽 死別のおもろについて

音楽と仏教 インタビュー「私の研究」より

琉球音楽と久高島 かぎやて風節について

琉球音楽「歌の科」新人芸能祭によせて

新人芸能祭 音楽部によせて

第四章 三味線、琴、太鼓

『三味線宝鑑』誕生まで

琉球の三味線

1 冊封と江戸上り

2 三味線の器名と年代

3 三味線各部

4 三味線鑑定法

5 名器、開鐘

◆絃試(ツンダミ)と音感

6 三味線調査

7 各地における三味線祭と展覧会

8 その他

◆珍器シナ三味線(池宮喜輝所蔵)

琉球筝曲(琴)の起源について

八重山に残る太鼓の記録と楽譜

鼓と太鼓の記録

◆伝統工芸品展示会の監査所感

第五章 野村流と野村流音楽協会

琉球音楽と湛水親方

野村流の今昔

歴代音楽家伝と野村の工工四序文

那覇放送局設置と琉球音楽私見

東京における沖縄芸能

琉球音楽の沿革と野村流

会報発刊の趣意

会報第二号発刊について

祝辞「創立五周年記念誌」 在ペルー沖縄音楽協会

沖縄野村流音楽協会関西支部の会報発刊を祝して

野村流音楽協会(大阪関西支部と川崎支部)

野村流顕彰碑建立関連

ハワイ移民と琉球音楽

異郷に咲く沖縄芸能 池宮喜輝さん北南米の旅から

大西洋廻り航程

◆世界漫遊琉歌

第六章 琉球音楽を愛した人々

師と弟子 桑江良慎翁(一八三一〜一九一四)

金武の松金 金武良仁先生

伊差川世瑞先生の偉業をしのぶ

琉球音楽開眼の師 伊江朝助先生のご逝去を悼む

東恩納寛惇先生の思い出

屋嘉宗勝さんを悼む

中村孟順先生 弔辞

名優・真境名由康氏 ハワイの錦風会記念大会によせて

解題 琉楽—ウタサンシンの息づかい 長浜眞勇

本書の出典・参考資料

あとがき

・本書「解題」(長浜眞勇)より抜粋

このような琉楽・文学(琉歌)の過渡期の中で呼吸していた池宮は、実技と学術研究を深めていった。近代期における琉楽・文学の主な研究者は、野村流に池宮喜輝、平良盛吉、山内盛彬、世禮國男、安冨祖流に比嘉盛章(菊水)、富原守清らであった。これらの研究者は研究対象の視座において独自性を醸し出していた。池宮は、琉楽は琉楽のみで存在するのではなく、琉球の悠久の歴史にみる森羅万象の一つ一つが互いに作用し、琉球独自の文化を形成していると捉えていたように思う。民話、古謡、工芸、民俗行事などに暖かいまなざしを注ぎ、調査、記録、保存しているところに池宮の特異的な研究姿勢を強烈に感じるのである。

著者プロフィール

池宮 喜輝(いけみや きき)

1886年(明治19)那覇市若狭町村に生まれる

1904年 桑江良慎の高弟・我謝秀益師に入門し本格的に三味線の道へ

1915年(大正4)金武良仁らと沖縄音楽最初のレコードを出す

1924年(大正13)野村流音楽協会創立(会長伊差川世瑞)副会長に就任

1928年(昭和3)「絃声倶楽部」を結成し、後進の指導にあたる

1929年(昭和4)県議会議員に当選

1936年(昭和11)東京で開催された「琉球古典芸能大会」に出演

1944年(昭和19)宮崎県に集団疎開

1945年 九州で終戦を迎え、1947年疎開先の九州から川崎市に転居

*池宮城姓を池宮に改姓。

1948年東京沖縄芸能保存会を東恩納寛惇らと結成(会長:比嘉良篤)

*川崎市中島町において野村流の指導を行う。東京での公演などに出演

1951年 ハワイと北米に渡り音楽の指導と三味線調査を行う

1952年 野村流音楽協会第五代会長に就任(1963年3月31日まで)

1954年『三味線宝鑑』を出版

1956年 琉球政府文化財保護委員、無形文化財の専門委員を拝命

1957年 高野山、比叡山を訪れ、声明と琉球古典音楽の関連調査を行う

*川崎から沖縄に戻る

1958年 古希記念の『琉球百人一首』と『琉球の狂歌』を出版

1961年 沖縄タイムス賞(文化功労賞)受賞

1963年 『演奏用・分類解説 琉歌集』を出版

1963年 ハワイや南米の支部の招きで指導へ。1964年4月帰沖

1967年 死去(7月22日)

1982年 野村流音楽協会により、沖縄市民会館前に顕彰碑建立

1987年 『琉球芸能教範』(月刊沖縄社)発行

2004年 国立劇場おきなわの組踊先達顕彰碑に刻銘

●初版発行

2025年9月